Definition des Begriffs

Das Farbspektrum bezeichnet die Gesamtheit der Farben, die aus Licht unterschiedlicher Wellenlängen entstehen. Im engeren Sinn meint es den sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums, der – je nach Quelle und individueller Wahrnehmung – grob von etwa 380 bis 780 Nanometern reicht. In der Praxis arbeiten Farbmetrik und Farbgestaltung mit standardisierten Modellen, um diese kontinuierliche Vielfalt mess- und reproduzierbar zu machen.

Das Farbspektrum bezeichnet die Gesamtheit der sichtbaren Farben, die aus Licht unterschiedlicher Wellenlängen entstehen und unsere Farbwahrnehmung prägen.

Warum das Farbspektrum mehr ist als „Regenbogenfarben“

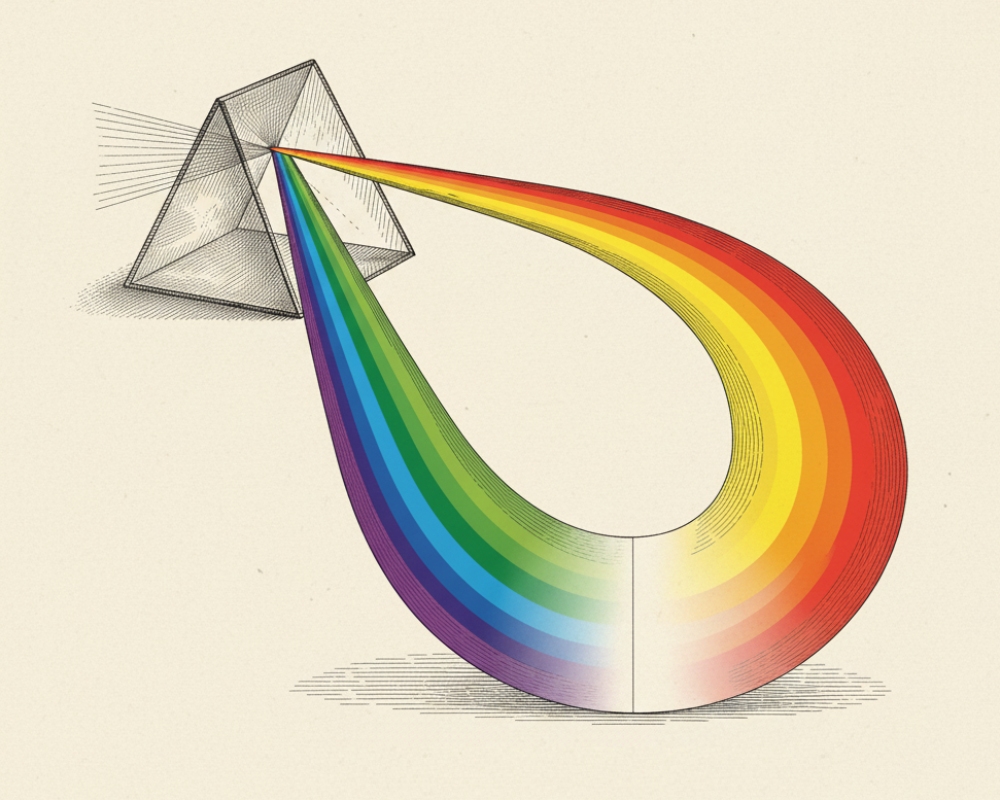

Wenn weißes Licht durch ein Prisma zerlegt oder an einem Beugungsgitter aufgespalten wird, erscheinen Spektralfarben – ein kontinuierlicher Übergang von Violett über Blau, Grün und Gelb bis Rot. Diese Farben entstehen aus monochromatischem Licht (einer einzelnen Wellenlänge). Nicht alle im Alltag wahrgenommenen Farben sind jedoch rein spektral. Magenta zum Beispiel kommt in keinem Regenbogen vor, da es nicht einer einzelnen Wellenlänge entspricht, sondern aus einer Mischung am roten und violetten Spektrumsende entsteht – eine nicht-spektale Farbe.

Physikalische Grundlage: Licht, Wellenlänge, Energie

Licht ist elektromagnetische Strahlung. Der sichtbare Abschnitt des Gesamtspektrums ist nur ein schmaler Ausschnitt ohne scharfe Grenzen: Viele Quellen nennen etwa 400 bis 700 Nanometer, andere erweitern den Bereich zu 380 bis 780 Nanometer, und die individuelle Wahrnehmung variiert leicht. Unterhalb des Violetts folgt UV, oberhalb des Roten IR. Entscheidend ist: Es gibt keine physikalische „Mauer“ zwischen den Spektralbereichen, die Einteilung ist konventionell und an Erzeugung, Detektion und Anwendung orientiert.

Vom Spektrum zur Farbe: Wahrnehmung und Physiologie

Die Farbe, die Sie sehen, ist keine reine Eigenschaft des Lichts, sondern das Ergebnis eines psychophysischen Prozesses zwischen Reiz und Wahrnehmung. Das menschliche Auge verfügt über drei Zapfentypen (S, M, L) mit spektralen Empfindlichkeitsmaxima ungefähr im Blaulicht, Grün und Gelb-Rot. Diese Dreikanaligkeit erklärt, warum sehr unterschiedliche Spektren gleich aussehen können – das Phänomen heißt Metamerie. Daher braucht die Messtechnik ein System, das nicht nur Physik, sondern auch menschliche Wahrnehmung abbildet.

CIE-Standard: Wie das Spektrum messbar wird

Um Farben reproduzierbar zu beschreiben, führte die CIE (Commission Internationale de l’Éclairage) 1931 die sogenannte Standardbeobachter-Definition und die CIE-XYZ-Tristimuluswerte ein. Aus Farbabgleichsexperimenten entstanden die Farbwertfunktionen x(λ),y(λ),z(λ), mit denen sich jedes beliebige Spektrum in drei Zahlen (X, Y, Z) übersetzen lässt. Auf dieser Basis stehen auch die bekannten Chromatizitätsdiagramme (z. B. CIE 1931 xy), deren Spektrallinie den Verlauf der reinen Spektralfarben zeigt – und deren „line of purples“ die nicht-spektralen Purpurtöne zwischen Rot und Violett verbindet.

Merksatz: Das Farbspektrum ist kontinuierlich. Doch Farben messen Sie diskret in drei Zahlen – dank CIE-XYZ.

Metamerie: Gleiche Farbe, anderes Spektrum

Zwei Objekte können unter einer Lichtquelle identisch wirken, unter einer anderen deutlich abweichen. Grund ist Metamerie: Unterschiedliche spektrale Leistungsverteilungen (SPD) können zu gleichen CIE-XYZ-Werten führen. Für Qualitätskontrolle, Textilien, Lacke, Kosmetik, Verpackungen und digitale Workflows ist es zentral, Metamerierisiken zu minimieren, etwa durch geeignete Normlichtarten, Instrumentenabstimmung und Berichtsformate.

Spektrale Leistungsverteilung (SPD): „Fingerprint“ des Lichts

Die spektrale Leistungsverteilung beschreibt, wie viel Leistung eine Lichtquelle pro Wellenlänge emittiert oder – verallgemeinert – welchen Beitrag jede Wellenlänge zu einer radiometrischen Größe leistet. SPD-Kurven sind die Ausgangspunktdaten für Farbmetrik, Farbwiedergabe und visuelle Effekte. Moderne LED-Systeme erlauben spektrales Engineering, also gezielte Formung der SPD für gewünschte Farbeigenschaften oder biologische Wirkungen.

Reflexionsspektren: Wie Materie Farbigkeit prägt

Bei Oberflächenfarben bestimmt nicht das emittierte Licht die Wahrnehmung, sondern das Reflexionsspektrum des Materials in Kombination mit der Lichtquelle. Charakteristische Spektralsignaturen erlauben in der Fernerkundung die Unterscheidung von Vegetation, Böden, Gesteinen oder Wasser – tausende Referenzspektren sind in öffentlichen Spektralbibliotheken dokumentiert. Für Design und Produktentwicklung illustrieren Reflexionsspektren, warum Pigmentmischungen, Lackaufbauten und Texturen unter verschiedenen Beleuchtungen unterschiedlich wirken können.

Additiv vs. subtraktiv: Zwei Wege durch das Farbspektrum

- Additive Farbmischung (Licht): RGB-Primärfarben werden überlagert, der Endpunkt ist weißes Licht. Digitale Displays und Bühnenlicht arbeiten additiv. Spektral heißt das: Sie addieren die SPDs der Lichtquellen.

- Subtraktive Farbmischung (Körperfarben): CMY(K)-Primärfarben filtern Licht, der Endpunkt ist Schwärzung. Drucksysteme, Tinten, Lacke und Pigmente wirken subtraktiv. Spektral heißt das: Sie multiplizieren die Beleuchtungs-SPD mit der Reflexionskurve des Materials.

Konsequenz: Dieselbe „Bildfarbe“ im RGB-Dokument kann im CMYK-Druck außerhalb des Gamut liegen. Farbmanagement gleicht diese Räume nicht vollständig an, sondern koordiniert Erwartungen, Profile und Toleranzen.

„Sichtbar“ ist relativ: Individuelle und konventionelle Grenzen

Die Grenzen des sichtbaren Spektrums sind nicht scharf. Unter intensiver Beleuchtung verschiebt sich die Wahrnehmbarkeit, und individuelle Unterschiede sind belegt. Deshalb finden sich in der Literatur mehrere Spannweitenangaben (400 bis 700, 380 bis 780 Nanometer). In der Praxis hat es sich durchgesetzt, die CIE-Standards (z. B. CIE 1931, CIE 1964) als Beobachtermodelle zu nutzen, auf denen Messungen, Geräteabgleiche und Farbraumdefinitionen aufbauen.

Praktische Relevanz in Design, Web und Print

- Monitor, Kamera, Lichtquelle

Was Sie sehen, hängt von der SPD der Beleuchtung, der Spektralempfindlichkeit des Sensors und den Darstellungsgrenzen des Displays ab. Normlichtarten (z. B. D65, D50) und kalibrierte Geräte reduzieren Abweichungen. - Farbkommunikation

CIE-basierte Größen (XYZ, xyY, u′v′), ΔE-Metriken und standardisierte Beobachter sichern Vergleichbarkeit über Systeme hinweg. In Berichten sind Angaben zu Beleuchtung, Geometrie und Beobachter unverzichtbar. - Gamut-Management

Farbräume (sRGB, Display-P3, Adobe RGB, CMYK-Profile) sind Ausschnitte der im CIE-Diagramm möglichen Chromatizitäten. Nicht alles, was im additiven Licht „leuchtet“, ist im subtraktiven Druck reproduzierbar. Planen Sie Ersatzfarbstrategien und Proofs ein. - Metamerierisiko

Prüfen Sie farbkritische Produkte unter mehreren Normlichtarten. Stimmen Sie Rezepturen und Messgeräte auf gleiche Beobachterdefinition ab. Dokumentieren Sie Reflexionsspektren, wann immer möglich.

Vertiefung: Wie das Spektrum in Zahlen überführt wird

- Messung

Spektrometer liefern SPD einer Quelle oder das Reflexionsspektrum einer Probe. Diese spektralen Daten werden mit den CIE-Farbwertfunktionen gewichtet, um XYZ zu berechnen. - Transformation

Aus XYZ entstehen Chromatizitätskoordinaten (z. B. x, y) und gerätebezogene Farbräume (z. B. sRGB), die für Darstellung, Austausch und Simulation genutzt werden. - Bewertung

ΔE-Metriken vergleichen Farbabstände. Für Farbwiedergabe von Lichtquellen werden neben dem traditionellen CRI zunehmend spektral fundierte Bewertungsverfahren herangezogen. In der Beleuchtungsforschung ist dokumentiert, dass Wahrnehmungsurteile von Fidelity und Gamut beeinflusst werden.

Anwendungsfelder entlang des Spektrums

- Beleuchtung und Architektur: SPD-Design für Farbwiedergabe, Stimmung, Energieeffizienz und HCL-Aspekte. LEDs erlauben feine spektrale Abstimmungen.

- Druck und Verpackung: Steuerung subtraktiver Farbmischung, Metameriekontrolle und Normlichtprüfung entlang des Spektrums.

- Bildgebung und Display: Sensor- und Display-Spektren bestimmen Farbraum, Sättigung und Differenzierbarkeit. CIE-basierte Workflows sichern Konsistenz.

- Material- und Oberflächenentwicklung: Pigmentierung, Schichtaufbauten, Effektpigmente und Mikrostrukturen erzeugen gezielte Reflexionsspektren.

- Fernerkundung und Umweltmonitoring: Spektralsignaturen identifizieren Vegetation, Gesteine und anthropogene Materialien – gestützt durch große Spektralbibliotheken.

Praxisleitfaden in acht Punkten

- Beleuchtung definieren: Arbeiten Sie mit Normlichtarten (z. B. D65, D50) und dokumentieren Sie Lichtquelle und Geometrie.

- Beobachter festlegen: Nutzen Sie den CIE 1931 oder CIE 1964 Standardbeobachter konsistent in Messung und Bericht.

- Spektral messen: Wo immer möglich SPD und Reflexionsspektren erfassen statt nur geräteabhängiger RGB-Werte.

- Metamerie testen: Farbkritische Produkte unter mehreren Lichtarten beurteilen und Toleranzen definieren.

- Gamut planen: Früh prüfen, ob Zielfarben im Zielmedien-Gamut liegen, und Alternativen definieren.

- Profile pflegen: Farbmanagementprofile aktuell halten und Kommunikationsketten (Agentur, Druckerei, Lieferant) abstimmen.

- Berichte standardisieren: Immer Beleuchtung, Beobachter, Messgeometrie, ΔE-Metrik und Messunsicherheit angeben.

- Schulungen etablieren: Teammitglieder mit den Grundlagen von Spektrum, CIE-System und Metamerie vertraut machen.

FAQ

Ist Magenta „Teil des Farbspektrums“?

Nein. Magenta ist nicht-spektral und entsteht durch gemeinsame Stimulation am roten und violetten Spektrumsende. Es hat keine einzelne Wellenlänge.

Warum nennen Quellen unterschiedliche „sichtbare“ Bereiche?

Weil die Grenzen konventionell sind und die Wahrnehmung individuell variiert. Zudem definieren Lehrwerke die Spannweite unterschiedlich (400 bis 700 oder 380 bis 780 Nanometer).

Wieso braucht es CIE-XYZ, wenn es doch Spektren gibt?

Da die Wahrnehmung dreikanalig ist, können unterschiedliche Spektren denselben Farbeindruck erzeugen (Metamerie). CIE-XYZ fasst Spektren daher zu wahrnehmungskongruenten Zahlen zusammen.

Zusammenfassung

Das Farbspektrum bezeichnet den sichtbaren Abschnitt des elektromagnetischen Spektrums; Lehrwerke nennen meist ca. 400–700 nm, teils 380–780 nm. Die Grenzen sind nicht scharf und hängen u. a. von Lichtintensität und individueller Wahrnehmung ab. Farbe entsteht in der Wahrnehmung: Drei Zapfentypen verdichten kontinuierliche Spektren zu Tristimuluswerten; deshalb können unterschiedliche Spektren gleich aussehen (Metamerie). Für Messung und Austausch definiert die CIE den Standardbeobachter und CIE-XYZ; Chromatizitätsdiagramme machen Farbangaben vergleichbar. Praxis: Lichtart, Beobachter und Material gemeinsam betrachten, Metamerierisiken prüfen und unter Normlicht bewerten.